dimanche 10 juin 2012

Mémorial Tal : Rondes 1 à 3

Par Gilles Jobin, dimanche 10 juin 2012 :: Échéphileries

dimanche 10 juin 2012

Par Gilles Jobin, dimanche 10 juin 2012 :: Échéphileries

samedi 9 juin 2012

Par Gilles Jobin, samedi 9 juin 2012 :: Barratineries

Par Gilles Jobin, samedi 9 juin 2012 :: Mietteries

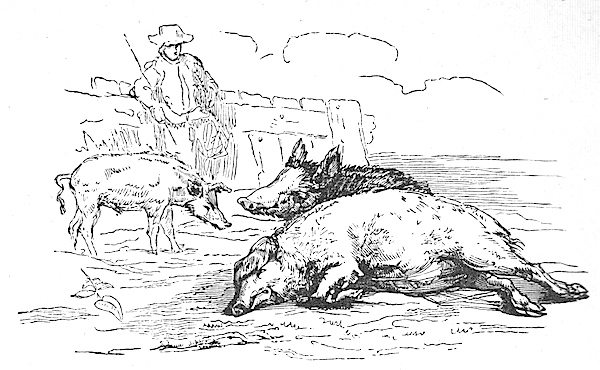

Il faut vivre avec les gens pour les connaître, dit-on ; c'est profondément vrai. Vivre quotidiennement ensemble permet de s'apprécier réciproquement et découvrir le fort et le faible de chacun. Si l'affinité est complète entre deux personnages, la vie commune les lie d'amitié et crée affection et dévouement ; sentiments d'autant plus profonds et persistants qu'on aura partagé les mêmes peines, encouru les mêmes dangers, supporté les mêmes privations.

Ces liaisons et ces amitiés prennent plus rapidement naissance et se développent plus vivaces entre gens de condition modeste, astreints à de basses occupations. Moins on est placé haut sur les degrés de l'échelle sociale, plus vite s'établissent les relations et l'on ne tarde pas à être à « tu » et à « toi ».

Peu d'état servile est inférieur à la garde des cochons; l'intimité immédiate qui en résulte entraîne avec soi un prompt laisser aller et une familiarité complète aussitôt admise que créée. Si la vie intime ou la cohabitation n'a pas existé, on a lieu d'être surpris d'une familiarité intempestive ou d'un sans-gêne inexplicable, et l'on témoigne son étonnement ou son reproche en disant : « Il semble que nous ayons gardé les cochons ensemble », pour faire sentir à l'importun son indiscrétion et lui signifier qu'on n'admet avec lui aucun rapport d'amitié.

Avant que nous lier, il faut nous mieux connaître.1

Au surplus, l'amitié, pour être belle et désirable, n'est pas chose banale et vulgaire.

Dans tes amis lu dois mettre ta confiance,

Déposer dans leur sein les secrets de ton coeur;

Partager leurs plaisirs, partager leur douleur,

Et ne voir leurs défauts que d'un oeil d'indulgence.2

Pour arriver à ce degré de confiance et d'abandon, il convient de procéder avec réflexion et discernement et ne pas s'engager à la légère dans le choix de ses amis. Les saints et les philosophes nous le recommandent prudemment :

« Nos amitiés ne doivent pas être fondées sur l'intérêt, car l'amitié est une vertu et non un négoce. »3

« Ne sois pas prompt à acquérir des amis; mais ceux que tu auras acquis, ne leur enlève pas promptement ton estime. »4

Les pessimistes ne croient pas à l'amitié et vous en détournent par la plume de La Rochefoucauld :

« Ce que les hommes ont nommé amitié n'est qu'une société, un ménagement réciproque d'intérêts, un échange de bons offices; ce n'est enfin qu'un commerce où l'amour-propre se propose toujours quelque chose à gagner. »

Le poète latin, sceptique à l'égard de l'amitié, estime qu'elle ne survit pas à l'infortune :

Donec eris felix, mullos numerabis amicos;

Tempora si fuerint nubila, solus eris.5

« Tant que vous serez heureux, vous compterez beaucoup d'amis ; si les temps deviennent nuageux, vous serez seul. »

Un humoriste donne de ce distique une plaisante traduction, dont le sens est assez fidèle: « Les amis sont pareils aux parapluies; on ne les a jamais sous la main quand il pleut. »6

S'il est du vrai dans ces opinions, semblables au fond quoique variées dans la forme, gardez-vous de trop les accueillir à la lettre et de faire fi de l'amitié. Croyez les philosophes et les saints ; faites un choix raisonné et judicieux ; vous en serez amplement récompensé par les jouissances infinies que vous éprouverez dans la possession d'un bon et véritable ami ; vous sentirez alors « tout le prix d'un coeur qui nous comprend ».

Qu'un ami véritable est une douce chose !

Il cherche vos besoins au fond de votre coeur ;

Il vous épargne la pudeur

De les lui découvrir vous-même.

Un songe, un rien, tout lui fait peur

Quand il s'agit de ce qu'il aime.7

1 Le Misanthrope, comédie de Molière. Acte I, sc. 2.

2 Pibrac.

3 Saint Ambroise.

4 Solon.

5 Ovide.

6 Théodore de Banville.

7 La Fontaine, Les deux Amis, livre VIII, fable 11.

Émile Genest, Miettes du passé, Collection Hetzel, 1913. Voir la note du transcripteur.

vendredi 8 juin 2012

Par Gilles Jobin, vendredi 8 juin 2012 :: Barratineries

jeudi 7 juin 2012

Par Gilles Jobin, jeudi 7 juin 2012 :: Échéphileries

Par Gilles Jobin, jeudi 7 juin 2012 :: Barratineries

Par Gilles Jobin, jeudi 7 juin 2012 :: Mietteries

N'ayant pas poussé très loin mes études d'histoire naturelle et ne m'étant pas fait une spécialité de l'ornithologie, j'eus la curiosité de me renseigner sur l'état d'âme du charmant petit oiseau qui a nom « pinson » et dont la gaîté est devenue proverbiale.

J'ouvris l'ouvrage du Naturaliste par excellence, avec un N majuscule, du grand Buffon, et je lus :

« Le pinson est un oiseau très vif, toujours en mouvement; cela, joint à la gaîté de son chant, a donné lieu sans doute à la façon de parler proverbiale : gai comme un pinson. » Michaud, de son côté, révèle que « le pinson remplit l'air de sa voix éclatante ».

Mis en goût par ces indications précises quoique laconiques, je résolus de poursuivre ailleurs mes investigations, et recourus à l'Ornithologie passionnelle, d'Alphonse Toussenel, le délicat auteur de l'Esprit des bêtes.

Quelle fut ma surprise quand j'y découvris mon petit pinson dans ce portrait physique et moral : « Gai comme un pinson est encore un de ces adages menteurs qui contribuent si déplorablement à enraciner les préjugés et les erreurs dans l'esprit dès populations.

« Un oiseau gai, c'est le tarin, c'est le sizerin, le linot, le serin, un oiseau qui toujours sautille, babille, frétille, qui prend son mal en patience et le temps comme il vient ; qui, comme le chardonneret, mange devant la glace quand il est seul, pour se faire accroire à lui-même qu'il est en société. Or, le pinson n'a jamais affecté ces allures joviales; au contraire, il s'observe constamment, fait tout avec mesure, réflexion et solennité ; il pose, comme on dit, quand il marche, quand il mange, quand il chante. Au lieu de prendre le temps comme il vient, il se laisse aller à des plaintes mélancoliques pour peu que la pluie menace. La captivité le démoralise, le rend aveugle, le tue. Ce ne sont pas là des façons d'oiseau gai. »

Jugez de ma déception à cette diatribe inattendue contre la gaîté du pinson. Auquel des deux s'en rapporter à présent ? À Buffon? à Toussenel? À Toussenel ? à Buffon ?

Lequel des deux vécut le plus dans l'intimité de notre petit pinson dont je voulais faire mon ami et la joie de ma maison? Je ne le sais et ne puis le savoir. Mais s'il m'est permis de glisser mon humble avis dans ce passionnant litige, j'ai bien peur que, malgré Toussenel et son appréciation courroucée, on ne continue longtemps encore à dire avec le vieux Buffon : « Gai comme un pinson! »

Émile Genest, Miettes du passé, Collection Hetzel, 1913. Voir la note du transcripteur.

mercredi 6 juin 2012

Par Gilles Jobin, mercredi 6 juin 2012 :: Barratineries

Par Gilles Jobin, mercredi 6 juin 2012 :: Mietteries

Une fable ancienne met en scène un coq et un âne. Ces animaux raisonnent et discutent entre eux sans pouvoir jamais arriver à s'entendre ni se comprendre. Leurs propos sont aussi burlesques et incohérents que leurs idées sont biscornues, et leurs discours n'ont pas le sens commun.

En parlant de conversations absurdes, décousues et sans suite, on fait allusion aux répliques échangées dans cette fable entre le coq et l'âne ; on les dénomme des « coq-à-l'âne ».

Dans une de ses chansons, Collé, qui fit partie de la Société du Caveau, si célèbre par sa gaîté, a plaisamment fait un coq-à-l'âne interminable en se servant d"une série de proverbes qui n'ont aucun lien les uns avec les autres et sautent vraiment du coq à l'âne.

Entre autres adages, le refrain comprend les suivants :

Trop manger n'est pas sage.

Enfants d'Paris, quel temps fait-il?

Il pleut là-bas, il neige ici.

Pendant la nuit

Tous les chats sont gris.

Les contemporains de Collé trouvaient cela très drôle et s'en réjouissaient fort. On serait peut-être un peu plus difficile de nos jours et bien vite saturé de ce genre d'esprit. On s'arrêterait pour laisser le coq et l'âne continuer leur conversation à cocorico ! et à hi ! han! rompus.

À quelle époque les mots coq-à-l'âne ont-ils été réunis pour la première fois en un seul vocable? Chi lo sa. En tous cas l'expression n'en est pas nouvelle, puisqu'on la trouve déjà au XVe siècle et dans les Proverbes de Jehan Miélot : « C'est bien sauté du coq à l'asne », et dans ces vers :

Par mon serment

De moy vraiment

Vous vous raillez..

Trop vous faillez (vous vous trompez)

Car vous saillez (vous sautez)

De cocq en l'asne évidemment.

Émile Genest, Miettes du passé, Collection Hetzel, 1913. Voir la note du transcripteur.

mardi 5 juin 2012

Par Gilles Jobin, mardi 5 juin 2012 :: Échéphileries

Par Gilles Jobin, mardi 5 juin 2012 :: Mietteries

Autrefois on ne s'éclairait pas au gaz, encore moins à l'électricité ; on n'avait pour vaincre l'obscurité que la vulgaire et fumeuse chandelle dite des quatre ou des six, suivant le nombre qu'en contenait une livre.

La mèche se coupait avec des mouchettes quand le suif qui l'entourait, peu à peu consumé par la lente combustion, la transformait en un long lumignon noirâtre d'un pouvoir éclairant douteux.

Ce genre de luminaire ne pouvait passer pour brillant dans aucun sens ; on n'en était pas pour cela moins économe de sa chandelle que l'on brûlait le moins possible; et quand on se livrait le soir à un jeu dépourvu d'intérêt, on ne l'allumait pas du tout, « le jeu ne valant pas la chandelle ».

Avant que celle-ci ait complètement disparu, pour céder la place à la blanche bougie, la femme d'un brave maire de village ne la prodiguait pas, non plus qu'elle attachait ses chiens avec des saucisses.

Un soir que son mari avait longuement veillé avec l'adjoint et le secrétaire de la mairie et rédigé force arrêtés municipaux, tous trois abandonnèrent enfin plumes, papier et encre et se mirent à traiter de vive voix les affaires de la commune. La ménagère qui, depuis longtemps, contemplait avec dépit son suif se consumer : « Vous n'écrivez plus? » leur dit-elle, et elle souffla la chandelle.

Les paroles n'ayant pas de couleur n'ont en effet pas besoin d'être éclairées.

Émile Genest, Miettes du passé, Collection Hetzel, 1913. Voir la note du transcripteur.

Par Gilles Jobin, mardi 5 juin 2012 :: Barratineries

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 >